アンチエイジングのために必須の知識・・・抗酸化物質

2010年2月28日 22:39

活性酸素は美容・健康に良くないと知ってはいるけれど・・・。

活性酸素と野菜・果物の話を絡めると、美味しい野菜が見えてくる。それってどういうこと?抗酸化物質って一体何もの?

その前に酸化ストレスについてお話。

生体内では酸素を利用する過程において種々の活性酸素が生成している。活性酸素そのものが効果的に働くこともあり必ずしも悪者ではない。われわれの体はこの活性酸素を消去する防御機構を兼ね備えている。この生成と消去のバランスの崩れが酸化ストレスと呼ばれ、脂質の過酸化反応、タンパク質の変性、DNA損傷、あるいは遺伝子の発現に影響を及ぼし、結果、加齢促進、生活習慣病、ガン発症の引きがねになると言われている。

難しい話はさておき酸化ストレス対策がアンチエイジングにとても重要。

1) 活性酸素の発生源から逃れる。具体的には喫煙、劣悪な生活環境、紫外線、過激な運動を避けること。

2) 自己の抗酸化能力を高める。活性酸素を鎮める能力(抗酸化能力)は年齢とともにしだいに能力が低下する。カロリー制限と適切な運動で抗酸化能力を高める。

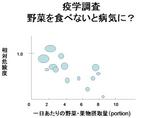

3) 抗酸化物質の摂取。酸化ストレスを緩和する抗酸化物質(食事性ファイトケミカル、天然由来抗酸化物質)を摂取する。

このうちファイトケミカル(植物化合物質)は野菜・果物が産生する成分。これらは機能成分と言われている。

機能性成分とは?

微量でも摂取することにより、生体にいろいろな影響を及ぼす食品成分で、がんや生活習慣病の予防に重要な役割をはたしている。抗酸化能やタンパク質機能調節作用を持つ。

機能性栄養成分:脂質の一部、ペプチドなど

非栄養性機能成分:

ポリフェノール

フラボノイド(アントシアニン、イソフラボン、カテキン、ケルセチン)

非フラボノイド(タンニン、セサミノール、クルクミン)

カロテノイド

β-カロテン、リコピン、ルテイン

キサントフィル

カプサンチン

アスタキサンチン

含硫化合物

イソチオシアネート

システインスルホキシド

・・・など。これこそが野菜・果物の色・香り・味の特徴そのものに直結する。

アメリカの「デザイナー・フーズ」計画で植物性食品によるがん予防を推奨している。野菜、果物、香辛料は重要度が高い順にピラミッド型に並べられ、ここでは野菜は「科」ごとに分けられているものがある。

「科」によって共通の機能性成分を有することが多い。たとえばユリ科のネギ、にんにく、ニラは含硫化合物のうちシステインスルホキシドを共通の成分として持つ。ツンとした風味が想像できると思う。ネギが不作だった時に葉たまねぎを代用したこともある。

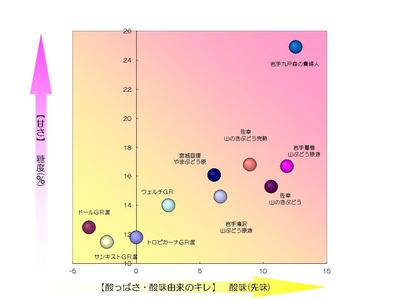

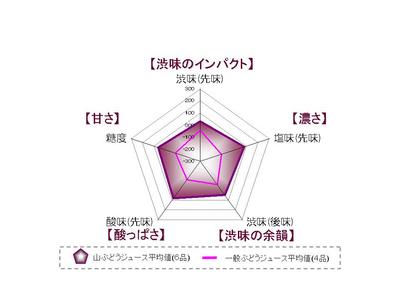

ぶどうを考えてみよう。皮ごと食べれば、甘い、酸っぱい、渋い、皮は紫色である。

甘さは果糖、酸っぱいのは酸、渋いのはタンニン、紫色はポリフェノールである。ワインの風味を語るのに必要な知識でもある。ポリフェノールのアンチエイジング効果は評判通り。

話は少しそれるが渋みといえば柿だが同じタンニン。渋柿を食べ過ぎれば便秘になるが、タンニンは止痢薬の成分でもある。水溶性食物繊維のペクチンも豊富なので整腸作用もある。機能性成分が豊富な食材と表現できる。

野菜王ではこれからも野菜・果物をアトランダムに紹介していく予定だが、味覚のナチュラル・サイエンスをテーマに、必要に応じて株式会社味香り戦略研究所の協力のもと、野菜・果物の魅力を新しい切り口で語って行きたい・・・・。これが実に楽しく、美味しい野菜への追求の1つの手段でもある。

このファイトケミカルは未解明のものが多く、これからも身体への影響の研究が進み、野菜、果物が生きていくうえでいかに大切かが判明していくだろう。これからが大変楽しみである。

しかし環境汚染など酸化ストレスが増強しているといわれている状況は、人・野菜いずれにとっても過酷な環境のようだ。